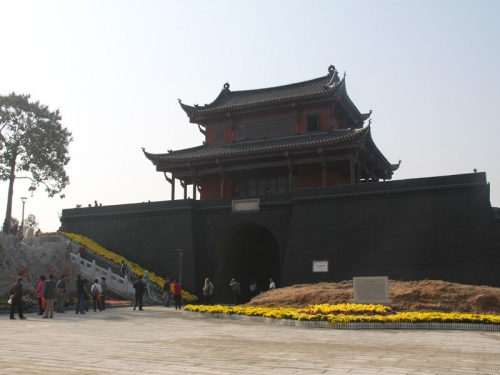

起义门

1911年10月10日(旧历辛亥八月十九日)武昌起义的胜利,给清朝反动统治以致命一击。它掀起全国性的革命浪潮,一举推翻了中国二千多年的封建帝制,建立了亚洲第一个资产阶级民主共和国,拉开了二十世纪中国历史巨变的序幕。而起义门因其在首义胜利中发挥的重要作用而被誉为“首义胜利的开端”。

起义门城楼

1911年7月,孙中山领导的中国同盟会中部总会在上海设立,确定了在主观条件较为成熟的湖北武汉首先发难的方针。8月,文学社和共进会在中部总会的推动下实现联合,决定成立统一的起义领导机构,由文学社社长蒋翊武任总指挥,共进会领导人孙武任参谋长,两团体中的许多骨干分子如刘复基、蔡济民、彭楚藩、杨洪胜、李作栎、邓玉麟、吴醒汉等分任军事和政治筹备员,负责草拟起义行动计划和印制文告、旗帜、印信等,还决定派居正、杨玉如秘密前往上海购置手枪,并向中部总会汇报起义准备情况,敦请黄兴、宋教仁等速到武汉指导发难。 9月中旬,驻扎武昌的新军第八镇第三十一标及三十二标一营奉调入川弹压同志军起义,另一些营队也被调往施南、宜昌、襄阳以及岳州等地驻防。清军防守力量西移,造成湖北统治力量的空虚。10月10日晚8时许,驻扎武吕城内紫阳湖畔的清军第八镇工程营的革命党人熊录坤首先发难,打死巡哨的排长,并率众占领楚望台军械库。城内外各营士兵听见枪声纷纷响应,迅速控制中和门城楼,随即打开城门,迎入驻南湖的炮队、马队等起义部队。炮队入城后,分别在中和门城楼、楚望台、蛇山等地布定炮位,向清湖广总督府猛烈轰击,支援配合其他部队攻克督署,占领武昌城,取得首义胜利,创立了我国第一个资产阶级性质的政权——湖北军政府。因此,中和门在首义胜利后被誉为“首义胜利的开端”,1912年改为起义门。

在后来反对袁世凯推翻黎元洪的斗争中,革命党人举行武装起义,都以首先攻占起义门为目标。1913年段祺瑞督鄂时,改称中和门原名。1926年底,国民政府迁都武汉,为拓展市区,适应革命发展需要,湖北省政务委员会决定拆除武昌城墙和城楼,但中和门因其在辛亥武昌首义时的重要作用而得以保留。城楼在北洋军阀统治时被毁,城门在解放前濒于倒塌。

起义门城楼上的大炮

新中国成立后,又恢复起义门名称,1956年进行维修并公布为省级文物保护单位,1981年政府拨款修复城门和城楼,设置管理所。1991年、2001年再次拨专款对其进行维修。现城门高7.1米,宽5米,城楼为重檐歇山顶钢筋混凝土仿木结构,朱杜青瓦,斗拱飞檐,门洞上方刻自叶剑英元帅的题字。

起义门是一座记录辛亥革命武昌首义勋业伟绩的丰碑。